こんにちは、パパでナースです。

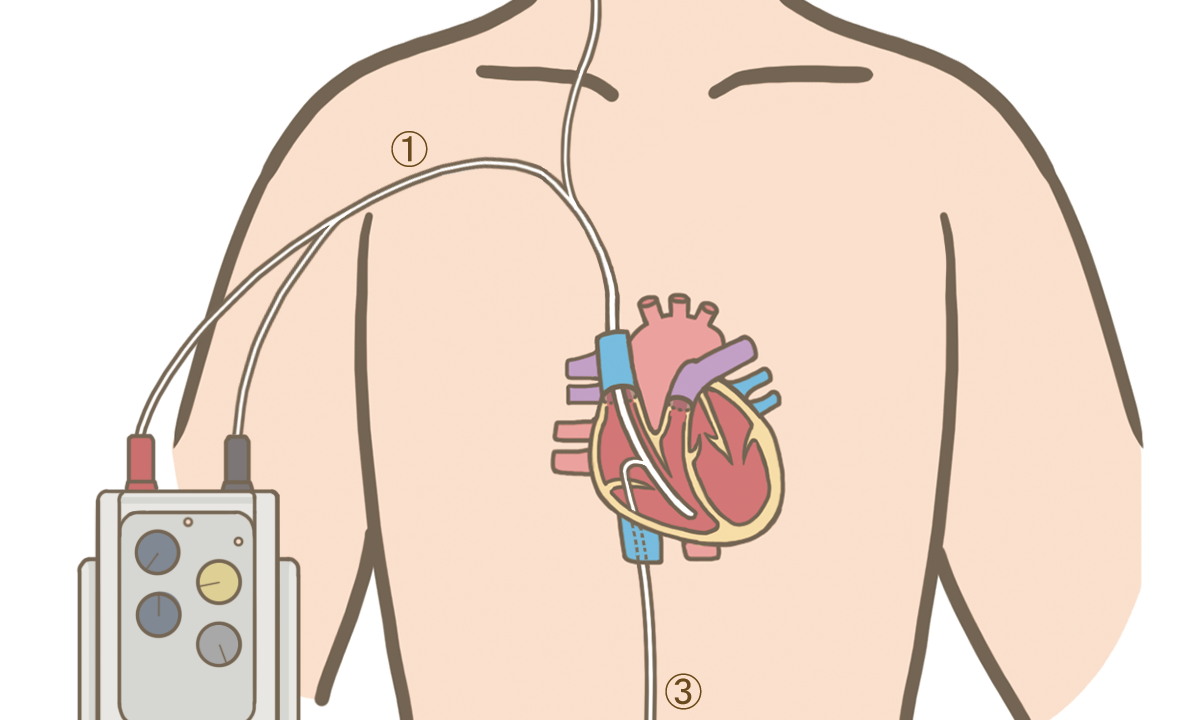

今回は【体外式ペースメーカ】についてお話していきます。

心臓のリズムを正常に保つために必要な体外式ペースメーカー。

しかし、その取り扱いには注意が必要です。

電池残量の確認、センシング不全への対処、ペーシング不全の解決法、電磁障害への対策、ミクロショックの予防といった重要ポイントを押さえることで、安全かつ効果的な使用が可能となります。

この記事では、体外式ペースメーカーを使用する際に知っておくべき注意事項や対策をわかりやすく解説します。

Contents

1,電池残量の確認

体外式ペースメーカ使用時、電池残量を確認することが重要です。

インジケータがあるものもありますが、アラーム機能がない場合もあるため、本体に交換時期を明記し、早めの交換を推奨します。

寿命は機種や出力により異なり、300〜500時間です。

重要なポイント:

電池残量の確認

交換時期の明記

電池寿命: 300〜500時間

2,センシング不全

センシング不全は、デマンド機能が正常に働かず、アンダーセンシングやオーバーセンシングの問題が生じる現象です。

不具合がある場合、センシング感度設定の確認が基本で、自己波形とノイズ波形の区別が難しい場合は、カテーテル電極の変更やノイズ対策が必要です。

重要なポイント:

デマンド機能の不具合

アンダーセンシング・オーバーセンシング

センシング感度設定の確認

カテーテル電極の変更やノイズ対策

3,ペーシング不全

ペーシング不全は、ペーシング刺激が出ないか、QRSが追従しない場合です。

前者はケーブルの問題、後者は閾値上昇や出力不足が原因です。

カテーテル電極初留置時にペーシング閾値測定が重要で、2.0mA 0.2msec以下の出力で心筋がペーシングされることを確認します。

重要なポイント:

ペーシング刺激の問題

QRS追従の問題

ケーブルの断線や接続不良

ペーシング閾値測定と出力確認

4,電磁障害

手術室内は電磁干渉が多く、体外式ペースメーカは埋め込み型に比べ電磁障害を受けやすいです。

術中などの状況に応じてデマンド機能をオフにし、固定レート設定にすることが重要です。

重要なポイント:

手術室内の電磁干渉

体外式ペースメーカの電磁障害の受けやすさ

デマンド機能のオフと固定レート設定の適用

5,ミクロショック

ミクロショックは、漏れ電流が体外式ペースメーカを通じて患者の心内に伝わり、心室細動を引き起こす可能性がある現象です。

対策として、ペースメーカーやケーブルに触れる際はゴム手袋を着用することが推奨されます。

重要なポイント:

漏れ電流によるミクロショック

心室細動の可能性

ゴム手袋の着用での対策

まとめ

体外式ペースメーカー使用時、電池残量の確認、センシング・ペーシング不全への対応が重要です。

手術室内の電磁干渉に注意し、固定レート設定へ変更が必要な場合もあります。

さらに、ミクロショックを防ぐためゴム手袋の着用が推奨されます。

これらの注意点を把握し、安全にペースメーカーを利用しましょう。

Q&A

Q1: 体外式ペースメーカー使用前に確認すべきことは何ですか?

A1: 電池残量を示すインジケータを確認し、必要に応じて電池交換を行ってください。

また、機種によってはアラームがないため、交換時期を明記しておくことが重要です。

Q2: センシング不全が起こった場合、どのような対処が必要ですか?

A2: センシング感度設定を確認し、必要に応じて調整します。

自己波形とノイズ波形を同じように感知する場合は、カテーテル電極の変更やノイズ対策が必要となります。

Q3: ミクロショックを防ぐための対策は何ですか?

A3: 体外式ペースメーカーやケーブルに触れる際にゴム手袋を着用することで、漏れ電流によるミクロショックのリスクを軽減できます。

おわりに

いかがでしたか。

体外式ペースメーカーを適切に使用することは、心臓患者にとって非常に重要です。

電池残量の確認、センシング不全への対処、ペーシング不全の解決法、電磁障害への対策、ミクロショックの予防といった注意事項を理解し、適切な対策を講じることで安全に使用できます。

この記事を通じて得た知識を活かして、患者さんの生活の質向上に貢献できることを願っています。また、医療関係者やご家族も情報共有に努め、サポートすることが大切です。

引用文献

周術期管理チームテキスト第4版